1974年,黃永玉(左)與毛光輝在“古椿書屋”合影。

2017年,93歲高齡的黃永玉仍然堅持言傳身教。

2001年,黃永玉與毛光輝合影。

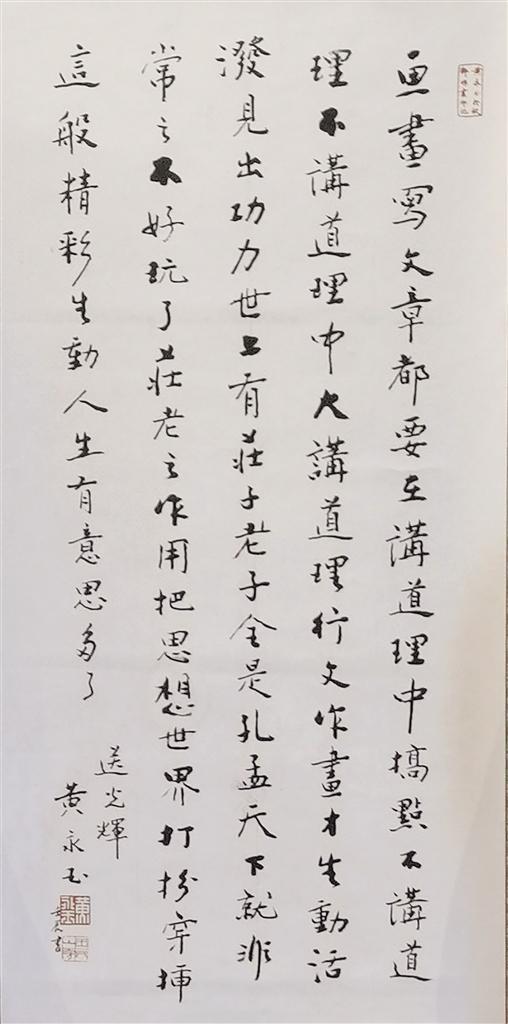

2012年,黃永玉給毛光輝的藝術(shù)格言。

陳剛

黃永玉先生作為中國現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)史上的巨匠,其藝術(shù)成就與人格魅力深受世人景仰。先生的一生,既是一部波瀾壯闊的藝術(shù)史詩,也是一曲湘西文化的深情詠嘆。他的自傳體作品《太陽下的風(fēng)景》與長篇小說《無愁河的浪蕩漢子》,以文學(xué)為鏡,映照出其家族傳承、藝術(shù)哲學(xué)與人生智慧的深刻關(guān)聯(lián)。這兩部作品不僅是黃永玉個人記憶的載體,更揭示了其家風(fēng)家訓(xùn)對后輩子弟如毛光輝的深遠(yuǎn)影響。然而,鮮為人知的是,他對后輩的培育不僅體現(xiàn)在技法傳授上,更以深厚的家風(fēng)家訓(xùn)為根基,潛移默化地塑造了“鳳凰小子”毛光輝的藝術(shù)品格與人生底色。這種家風(fēng)家訓(xùn),既源自黃氏家族數(shù)百年書香門第的積淀,也融入了黃永玉個人對生命的獨特體悟。

德潤家風(fēng)、匠心守藝與文化自覺

黃永玉出生于湖南鳳凰一個世代書香的家庭,祖輩堅守文脈傳承,祖屋“古椿書屋”由鳳凰文星街大成殿附近整體遷到鳳凰白楊嶺,是鳳凰著名的私塾館,家族四百年未離筆墨硯臺。其祖父以嚴(yán)厲的治家風(fēng)格聞名,日常生活中的點滴要求均被視為“德潤家風(fēng)”,如“食不語、寢不言”、用餐禮儀的嚴(yán)苛規(guī)范等。黃永玉曾回憶:“爺爺?shù)膰?yán)峻像明礬,讓一屋人的頭腦都清澈起來。”這種家風(fēng)強(qiáng)調(diào)自律、自重與對文化的敬畏,成為黃永玉一生抵御苦難的精神鎧甲。

黃永玉的父母同樣承襲這一傳統(tǒng)。其父黃玉書曾任文昌閣小學(xué)校長,母親楊光慧則是鳳凰女子小學(xué)創(chuàng)始人,兩人的自由戀愛結(jié)合亦體現(xiàn)出對傳統(tǒng)與革新兼容并蓄的態(tài)度。這種家庭環(huán)境培養(yǎng)了黃永玉既嚴(yán)謹(jǐn)又灑脫的性格底色,正如他所說:“匠心守藝的人會像穿鎧甲,有莊嚴(yán)相,能自我保護(hù)。”

藝術(shù)教育的“破”與“立”

文革時期,毛光輝因父母輩的關(guān)系從而獨自陪伴、照顧黃永玉的母親,在白楊嶺“古椿書屋”居住過一段時間。那時候,白楊嶺周邊居民的生活飲水來源,依靠僅有的一口水井,毛光輝每天天初亮便早早去把水缸挑滿,然后再去砍柴,以滿足每天的日常用度。閑暇之余,他總是愛用木炭在地上、廢舊報紙上胡亂涂鴉。黃永玉的母親楊光慧見這個“伢崽”聰明伶俐,偏愛繪畫,便對毛光輝說:“躍進(jìn)(毛光輝的小名),你有個大伯是畫畫的,等他回來叫他教你畫畫。”從此,毛光輝便一直稱呼黃永玉為“大伯”。黃永玉對毛光輝的教導(dǎo),既延續(xù)了家族對文化傳承的重視,又突破了傳統(tǒng)師徒關(guān)系的桎梏。毛光輝自20世紀(jì)70年代拜入其門下后,一直被黃永玉稱為“毛伢崽”,又被稱為“鳳凰小子”,這些稱呼既是親昵,亦暗含了對其藝術(shù)發(fā)展的期許。

黃永玉對弟子毛光輝的教導(dǎo),與其自傳中“無愁河”的漂泊精神一脈相承。他在《無愁河的浪蕩漢子》中借主人公張序子之口提出:“藝術(shù)是刀尖上的舞蹈,既要講道理,又要破規(guī)矩。”這一理念直接影響了毛光輝的藝術(shù)實踐。黃永玉的家訓(xùn)哲學(xué)可從兩方面窺見。

心性與技法的雙重錘煉。據(jù)毛光輝回憶,1978年左右“大伯”在設(shè)計1980年猴票前夕,第一次召喚他去北京跟隨身邊學(xué)習(xí)一段時間。他懷著忐忑的心情從懷化乘坐昆明至北京的T62次綠皮火車來到北京三里河南沙溝8、9號;黃永玉準(zhǔn)備接待吳作人、華君武等,讓毛光輝學(xué)習(xí)實踐接待禮儀才由其牽頭負(fù)責(zé)接待事宜。

黃永玉要求弟子“像木刻一樣,每一刀都得見血”。他曾在自傳中回憶,年輕時在閩南流浪期間,靠臨摹墓碑文字練就基本功,這種“苦難即課堂”的經(jīng)歷被他轉(zhuǎn)化為對毛光輝的嚴(yán)苛訓(xùn)練。2000年左右毛光輝第二次來到北京黃永玉的居所“萬荷堂”,修習(xí)白描基礎(chǔ)技法;他每天天初亮便在荷塘邊上觀摩,勾畫荷塘的萬千變化。毛光輝至今提起仍津津樂道、暗自竊喜:“那時候‘大伯’每天6點至7點左右要來荷塘抽查,看我是否慵懶懈怠;有一次突擊檢查,看我在認(rèn)真練習(xí),忽然問道:‘毛伢崽’你知道荷葉的葉脈有多少道嗎?幸好我每天對著荷塘臨摹幾十張白描畫稿才休息,便立馬回答:一般是24至26道左右。‘大伯’拿著煙斗點了點頭說:‘嗯,不錯;冰凍三尺非一日之寒,不要怕苦,藝術(shù)貴在堅持。’”

黃永玉說:“畫畫要在講道理中間不講道理,要在不講道理中間大講道理。”這一看似矛盾的理念實則體現(xiàn)了他對藝術(shù)規(guī)律的深刻理解。他要求毛光輝既要扎實掌握傳統(tǒng)技法,又需打破桎梏,將個人情感與地域文化融入創(chuàng)作。例如,毛光輝的彩墨畫融合湘西蠟染的絢麗與西方光影的層次,正是對黃永玉“中西合璧如飲牛奶強(qiáng)健骨骼”這一訓(xùn)導(dǎo)的實踐。

鄉(xiāng)土情懷與人格自律。在《無愁河的浪蕩漢子》中,黃永玉借張序子的流浪經(jīng)歷“離了鳳凰的水土,藝術(shù)就成了斷線的風(fēng)箏”。他讓毛光輝參與設(shè)計酒鬼酒包裝時,特意要求用湘西麻布與土陶質(zhì)感,以此喚醒其對本土符號的敏感。黃永玉曾回憶自己設(shè)計酒鬼酒的情形:“我馬上叫五弟媳婦弄一塊粗麻布袋來,越粗越好,縫成一個口袋;又讓家鄉(xiāng)隨我多年的年輕美術(shù)家毛光輝弄來一段一公分多點口徑的短鋼管,將沙粒塞滿小麻口袋之后,中間插上鋼管,再用麻繩扎在口袋頸脖子上。實際上這是一個厚實墩墩的小麻布口袋,我為之取了個名:‘酒鬼’,并題寫了‘酒鬼’和‘無上妙品’印章。”此后,酒鬼酒品牌——“內(nèi)參”仍是由黃永玉命名。同時,他以身作則,以“明礬”般的自律精神影響弟子:毛光輝曾自嘲為“裸體畫家”,拒絕現(xiàn)代技術(shù)干擾創(chuàng)作純粹性,甚至因不懂U盤鬧出笑話,這一近乎偏執(zhí)的專注,恰是黃氏家風(fēng)中“匠心守藝”的延續(xù)。

家訓(xùn)滋養(yǎng)下的藝術(shù)生命力

黃永玉始終將文學(xué)視為“第一行當(dāng)”,這一態(tài)度深刻滲透至其藝術(shù)教育中。《太陽下的風(fēng)景》中,他寫道:“文學(xué)是穿在繪畫身上的衣裳,沒有故事的色彩只是顏料。”這種文畫互鑒的思維,體現(xiàn)在對毛光輝的多媒介創(chuàng)作指導(dǎo)中,在黃永玉的家訓(xùn)浸潤下,毛光輝形成了獨特的藝術(shù)語言。

文化根脈的守護(hù)者。黃永玉在《無愁河的浪蕩漢子》插圖中,用漫畫式線條勾勒湘西民俗場景,這種“以文入畫”的風(fēng)格被毛光輝繼承。例如毛光輝的作品《火里鳳凰》《湘西雀兒寨》,將楚巫神話的詭譎敘事轉(zhuǎn)化為視覺語言,赭紅色塊與青綠流動線條構(gòu)成史詩般的畫面,將湘西的豪放狂野與山水的靈性熔鑄一體。多年前,黃永玉曾為毛光輝的吉首、鳳凰工作室分別起名并親筆書寫堂號“錦雨堂”“素墨軒”;如今在“錦雨堂”院壩邊上有一株50年以上的椿木枝葉繁茂;曾經(jīng)裝修工人要把這株椿木砍掉擴(kuò)展庭院,毛光輝知道立即趕到現(xiàn)場阻止并精心呵護(hù),他說:“這是對‘古椿書屋’的一種守望,也是對‘大伯’的一份想念。”

時代精神的詮釋者。黃永玉的“頑童精神”在文學(xué)中表現(xiàn)為辛辣諷刺,在繪畫中則化作貓頭鷹的睥睨神態(tài)。他教導(dǎo)毛光輝:“幽默是藝術(shù)的鎧甲,能抵擋一切裝腔作勢。”這種態(tài)度促使后者在《朋友們與鳳凰小子》漫畫冊中,以自嘲筆觸解構(gòu)當(dāng)代藝術(shù)家的精神困境。毛光輝通過《中國當(dāng)代著名畫家個案研究——毛光輝現(xiàn)代彩墨作品集》《二十一世紀(jì)有影響的畫家個案研究——毛光輝作品集》《毛光輝作品——白描集》《毛光輝作品——瓷器藝術(shù)集》等多元創(chuàng)作,踐行了黃永玉“藝術(shù)應(yīng)如O型血般融合萬物”的理念,將傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代審美相結(jié)合。

鄉(xiāng)土情懷的傳播者。從湘西到湖南、福建、廣東、深圳、上海、武漢、云南、貴州、臺灣、香港、重慶等多個省市乃至日本、美國、芬蘭、俄羅斯等國外多地,毛光輝的百余場畫展始終以“魅力湘西”“鳳凰故事”為內(nèi)核,正如他所言:“在恩師和家鄉(xiāng)面前,我永遠(yuǎn)是個‘小子’。”黃永玉在遺囑中要求“骨灰歸于自然”,這一豁達(dá)生死觀早在《無愁河的浪蕩漢子》中便有伏筆:“死亡不過是換個地方繼續(xù)流浪。”他將這種哲學(xué)觀傳遞給毛光輝,強(qiáng)調(diào)“藝術(shù)家要像野草,被火燒過更瘋長”。在黃永玉逝世一周年后,毛光輝在重慶舉辦“《湘渝文化周》毛光輝畫展”,以青綠山水重構(gòu)恩師筆下的朱雀城,踐行了“藝術(shù)生命高于肉身”的家訓(xùn)。

黃永玉對毛光輝的家風(fēng)家訓(xùn),不僅是一段師徒情誼的見證,更是藝術(shù)傳承的縮影。從鳳凰古城的私塾家風(fēng)到當(dāng)代藝術(shù)的創(chuàng)新表達(dá),黃氏家族“德潤家風(fēng)、匠心守藝”的精神在毛光輝身上煥發(fā)新生。這種跨越時空的傳承,既是對“筆墨硯臺四百年不輟”的呼應(yīng),亦為文藝工作者提供“守正創(chuàng)新”的典范。