——張永中散文集《故鄉人》品析

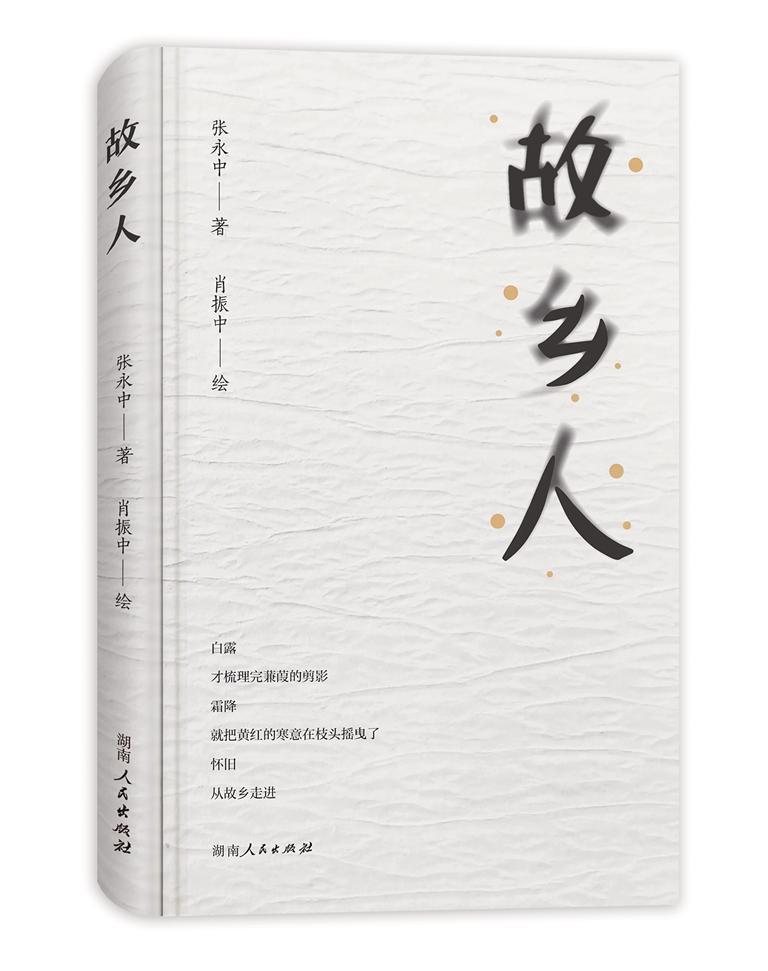

作者:張永中 出版社:湖南人民出版社 出版時間:2024年1月

姚復科

午飯后,我正困意襲來,老兄將一本名為《故鄉人》的散文集推置案桌,攜風,有聲。我困意消散開來,眼前不由得一亮:樸拙的書名題字,簡潔的封面設計,象牙白色的封面裝幀,扉頁內有贈閱的一張手繪素描老梅傲雪的小卡片,無一不散發出清新書香,顯示出作者獨特的審美風格與書畫功底。

窗外五里長坡山積雪尚厚,遠處不知道什么人擺弄著三棒鼓,鼓聲清晰卻唱詞模糊。我竟然莫名聯想起“君自故鄉來,應知故鄉事。來日綺窗前,寒梅著花未?”的詩句來。

維特根斯坦說:“語言就是行為本身,就是選擇什么樣的思維方式;選擇什么樣的思維方式,就是選擇什么樣的生活方式。”看來語言文字這個東西真的奇妙,我居然心里就有給從未謀面交集的作者,將我所知的“故鄉事物”做一個傾述的寫作沖動了。散文集的作者張永中,我的同鄉,從無交集。他做過大學老師,主編過大學的學術刊物,在一家高校的沈從文研究所做過專業學術研究,學而優則仕,也做過地方大員,官場濡染不改書生本色。如今供職于某省報業集團,偶回故鄉則布衣青裳,樸實無華,謙謙然君子風也。無論才或德都堪稱故鄉中的前輩鄉賢了。

此后的一個月時間里,我雖東奔西走為生活計,依然斷斷續續、零敲碎打地品讀書,此過程中每當遇上精彩處,也摘錄其中少許,記錄文字逾千言。但終須承認我的評判,或有一葉障目或可管中窺豹之端,在此提綱挈領略作小評,供同好指正。

然好文如禪,言語道斷,心行處滅。閱讀感覺奇妙的時候,說出來就困難了。早些年,及當下讀到劉亮程和李娟的作品,時常讓我怦然心動,“表里澄清,悠然會,妙處難與君說”,二者雖然風格不同,一個是黃沙大漠孤村枯樹禪,一個是哈薩克族牧歌里煙火人間,但都是從生命情感獨特體驗中奔放出來的波若,用文字的力量調動感官,賦予萬物有聲,有靈魂的表達,堪稱無上法門。這種用心靈之思叩問人生、賦予哲學煙火人間的活力,十分珍貴 。我甚至認為唯有這樣,才能引發讀者的共情與思考。很長一段時間閱讀中我一直堅持這種衡量文章的標準。

俄羅斯詩人布羅茨基曾經說過:“邊緣不是世界結束的地方,正是世界闡明自身的地方。”我想,如果追問是一種思維審美體驗,那么“闡明自身的地方”同樣是一種不可或缺的審美體驗的表達。至少這是一種文學創作的路徑,是方法論,有人走過,還有不斷后來之人開拓。既然道無優劣,那么作品的高下決定于術而非道了。《故鄉人》大多數內容的作品,篇幅短而簡潔,不失雅致和情趣,如同周作人的《烏篷船》,從容、清談,徐徐道來。

作者與我雖無交集,但是對同一片土地上的哀傷與快樂是相通的,應該都有著在語言里尋找永恒的家園夢。我可以一眼看得出作者用力的地方,所為何來,非是自詡,地利在我的緣故。這是在用文字魔方另一種方式闡明自己過去的出處,借煙火之氣,真正建立起散文與生活之間扎實的聯系,不管身在何方,心始終都在村莊,在魂牽夢縈的故鄉,那是他的歸途、他的方向,那是心之家園。真正高質量的寫作,猶如王陽明說的山中看花,你未見此花的時候,花與汝心同歸寂滅,你看見此花時候,花與汝心一時明白過來。可見文章在心,不在外求。《故鄉人》也許沒有天高地遠的宏闊,沒有生命情感的源頭追問,沒有日月經天般的高遠,卻真誠真切表達了對生活真實真摯的熱愛。

維特根斯坦所謂的遠離宏大、遠離大詞,用來做此處說明最恰當不過。于是,《蠶豆花兒香》中那帶著露水的那股野味清香,《灰蓬瓦蓬》中的燒過瓦的包田,沒了人的瓦蓬,最終成了一個新地名,也許代替了過去的那個名稱;《年味》中,那小山寨雪后的清寒,濃霧厚的安靜仿佛都是在為我家遠村近寨的親戚的到來保持著安靜;還有《芭茅花》《做窩的鳥們》等。其實鄉情、鄉村、鄉事、鄉人,都是作者釀造高端佳釀的五谷雜糧,羅列開來,它們一一對應了包谷、大豆、紅薯、高粱、大米,還有土茯苓,而那發酵的酒曲與蒸餾的工藝,顯然是數十載歲月滄桑、生命情懷,是“人似秋鴻來有信”是“故人不用賦招魂”。這里寫的成長、寫的際遇、寫的精神家園、寫的心靈模糊地界的含混與頓悟,都是生命沉淀,面對故鄉的真誠,去文除飾、洗凈鉛華,獻給母親大地的一杯佳釀。正因為取小舍大,見微而知著,這無形提高了審美維度與加持了行文書寫方式的張弛力度,打通鄉村與自我的界限,讓彼此在新的生命歷程中、人生際遇的節點上,在變換了視野角度上與鄉村重逢,與自己相遇,隨心順愿、渾然自成。

米開朗基羅說:“我在大理石中看見天使,于是我不停地雕刻,直至使他自由。其實這型體本來就存在于大理石中,我只是把不需要的部分去掉而已。”顯然這是一個極其精彩的藝術論,和鄭板橋的《畫竹》論可有同妙。“江館清秋,晨起看竹,煙光日影露氣,皆浮動于疏枝密葉之間。胸中勃勃遂有畫意。其實胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展紙,落筆倏作變相手中之竹又不是胸中之竹也。”

故鄉出好酒,可惜沒有一個釀酒大師說,酒就在五谷雜糧里,我只是除去酒糟,保留了精華而已。否則可以和米開朗基羅與鄭板橋心靈默契了。

“江城白酒三杯釅,野老蒼顏一笑溫”。鄉土、鄉情、鄉戀的散文,寫的人太多,多的有點像鄉村釀酒的小作坊,村酒名氣不大,確實偶爾出一壇好酒也是平常的事情,靠天時地利人和,雖說運氣也大,終究包含匠心獨用的微妙。以散文躋身文壇的劉亮程就特別像一個鄉村釀酒作坊的主人,李娟也是吧!原料一個是新疆的葡萄,一個是天山牧場的馬奶。一個是自性具足,本不動搖;一個是道法自然,能生萬法。

好的鄉土散文,當從自我具體的生命經驗出發,張永中的散文如故鄉呈現山海氣勢的小葉品種的茶園茶山一樣,發芽遲、產量低,吸風飲露,向陽而立,向上生長,只管長成自己本來的模樣。然而故鄉小葉毛尖的風味獨特,是無人模擬得了的。于是,文章里就是煙火人間、心之所系了。

張永中的鄉土散文有故鄉茶的特征,有茶山一樣自然質樸、平實親切,無論烈日下還是和風細雨里,它呈現出一幅幅溫暖、明亮的鄉村風情畫面,富有畫面鏡像與靈動意蘊。語言厚實、勁道、精練,擅用簡潔的場景鋪敘,精當的情節生發,把自我心靈的情緒情感上的小期待賦予在景物變化中表現,就連那雪后的安靜、濃霧中的靜默,都是契合著人物的內心,獨異的生命體悟,縝密的內在情緒結構,表達了豐富的鄉村內涵、淳樸的鄉村民風、原在的鄉村文化、樸素的人性溫暖。如果說鄉村的精神家園在時代中同我們的人生一樣經歷這陣痛和變換的話,這些文字里的鄉村生活的情趣,以及文字背后的辛酸苦辣、悲歡離愁等,它們注定也必將作為形而上的存在。在時間中活著,在煙塵中老去,唯有在記憶中存留,永遠散發著泥土的氣息,他們自己就好像是用泥土本身塑造出來的一樣。這是文學的魅力和絕妙。

當然,其中如同五谷發酵時光的隱秘,同樣有著深切的悲憫和憂郁,也事關村莊諸多隱秘的“疼痛”。 但作家像立地生根的野草,不同的品種總會選擇不同的季節生長,有了人間的煙火,有了時宜的氣候絕不會半途荒廢。離家之路本是歸途,故鄉給予了我們的生命,賦予靈魂,故鄉的山水人事、草木鳥獸、風物四季、尋常故事等,是窮極一生的富饒與遼闊、初心與指向。

如此,自然而然地將我們曾經的生活賦予了藝術上觀照,太陽沒有升起來的時候,心在歸途中的人,家園是一個真實夢,耳邊是月亮粑粑亮堂堂的歌謠;太陽升起來的時候,身在天涯的人,夢是一個家園的真實,是嫦娥不悔偷靈藥,也是碧海青天夜夜心。因為人生就是筑夢為巢,故鄉的本質就是出走。祝愿那些遠離家鄉又心在歸途的人們,在語言里尋找構建永恒的家園。