彭學明現場為讀者簽名。

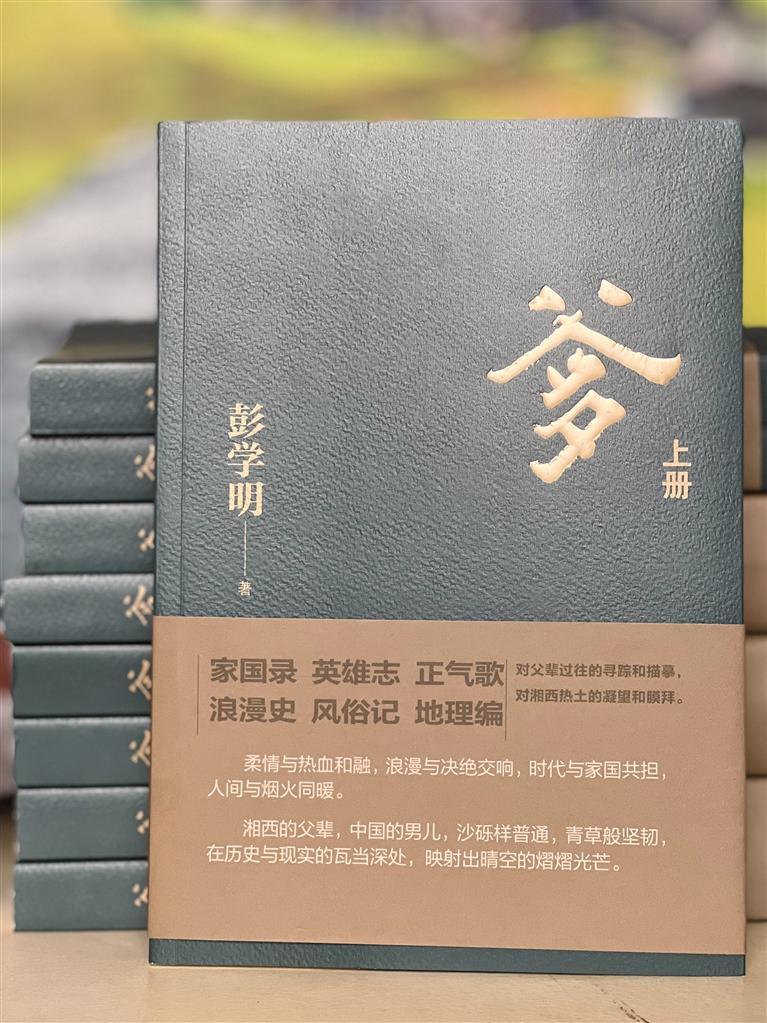

彭學明新書《爹》。

文/圖 團結報全媒體記者 石 流

四月,清明,細雨紛飛時,彭學明回到了故鄉。

闊別十二年之久,他攜著新作長篇小說《爹》回到了這片生養他、而又在他長久奔波于外時不斷滋養他的土地。

如果說,十二年前,他的長篇紀實散文《娘》,是他圍繞“我”與母親生前的情感“斗爭”而展開,展示了一位母親無私、寬廣的大愛和自己對母親的誤解,也抒發了自己對母親的“糾葛的愛”與在時間磨礪之下對母親的“悔”;那么,新作《爹》則是他所建構的“我與爹”在這場幾十年來看不見的戰爭中,固執、倔強地埋怨、仇恨、抵觸后,在曠日持久的掙扎中,最終的釋然與敬仰,是對“爹與湘西父輩一生的描述”,也是跨越湘西百年歷史長河,從抗日戰爭延伸至二十世紀九十年代,充分展現了“爹與湘西父輩”在國家危難、民族存亡時所迸發出的創造歷史、推動歷史、改變世界的強大力量,是在湘西大地上為父輩書寫的一首生命贊歌、一篇宏闊史詩。

4月6日,保靖縣白河畔,我見到了彭學明,并聽他講述了這部長篇小說的創作歷程。

長篇小說《爹》的創作,對彭學明來說,有很強的挑戰性。在書中的楔子開頭,他這樣寫道:爹,在我們湘西叫嗲(dia)。我的記憶里,叫嗲和爹都是一樣的,嗲和爹都只是一個虛幻的符號和虛無的概念。連個稱謂都不是。因為我無人可叫,無處可喊。我是一個沒爹沒嗲的孩子。

對一個沒有見過爹、沒有父親的孩子來說,這個符號性的文字,對他是沉重的負擔,并伴有幾十年的刻板印象。如何打破固有的自身束縛,在更宏闊的時空里塑造湘西父輩的形象,是挑戰,是突破,更是自我的革命與重塑。

彭學明說:“我不了解爹,在自身的印象中沒有‘爹’的存在。和爹是怎么相處的,我也不清楚。所以如何在這部小說中刻畫‘爹’的形象,是很難的。湘西歷史悠久,這部小說時間跨度有百年。題材宏大,如何在真實的歷史事件之中,塑造虛構但立體的人物群像,虛實轉換、融合怎么才能做得立得住、站得穩、讀得懂,是我在創作過程中需要不斷反復思索和緊扣的難點。”

而打破自身對“爹”的刻板印象,是他幾十年,或者說甚至需要用一生去克服與思索的難題。在這部小說中,“爹”既是彭學明的爹,也融合了他對湘西父輩的諸多性格特點、情感經歷、生命過往的理解,其情感走向從埋怨、仇恨、抵抗到釋然、理解、擁抱直至充滿敬意,這也是他與自我的和解,對湘西父輩崇敬情感的自然流露。

湘西歷史悠久、人文底蘊厚重,這讓彭學明的創作主動并堅持在這片土地上取材和書寫。長久以來,外界對湘西存在諸多“誤解”“誤讀”。在很長的一段歷史時期,提及湘西,土匪、貧窮、野蠻、落后這些詞匯便如影隨形。

彭學明說:“選擇這么宏大的題材,其實很大部分原因是因為我不甘心。不甘心,湘西輝煌的歷史被時光遮蔽了光芒。不甘心,外界對湘西、對湘西人民的誤讀和刻板印象。不甘心,走到湘西的任何一個地方,風景都那么美。但依然很少有人知道。”

選擇將湘西父輩群像置身于湘西百年歷史長卷里,很重要的一點,便是彭學明的不甘心。湘西的山水人文之美,何處不值得書寫呢?

從2018年開始,他便著手構思創作,生于斯長于斯,湘西歷史對他來說是深入骨血的熟悉,間間歇歇地寫,梳理時間線索,前后修改三稿,總時長大概僅有四個月,66萬字的長篇小說《爹》便就此面世。

這部獻給湘西父輩的生命長歌,也是銘刻湘西大地的百年史記,更是中華民族的宏闊畫卷、生生不息的人民史詩,被稱作“以小見大”的典范之作、厚重之作。整部作品創作既有難度又有高度,但整部作品卻扣人心弦、引人入勝,讓人不忍釋卷、難以忘懷。這其中,離不開彭學明對小說人物形象的精彩塑造。書中涉及七八十個人物,每個故事人物,其性格、外貌形象、內在性格,都體現了不同的人性、人心、人情,這也反映了彭學明在小說創作中對運用散文式文字書寫的把控力和對故事框架總體強大的駕馭力。他在書中這樣描寫了五叔,“五叔張嘴述講時,那兩片年久失潤而極度干裂的嘴唇,就像核桃擠破的模樣,漏風,漏雨,漏碎屑。”寥寥幾筆,人物外貌特點和性格特征便躍然紙上,活靈活現地出現在讀者眼前。

在這部小說的時間線中,融合了湘西百年風云。從武豪干爹與土匪田平的斗爭中,“冬天的夕陽,在山頭的天際上,燃燒著悲壯的美。”這片土地群雄混戰、詭譎局勢,便是當時中國現實的一個縮影。面對國、家的處境,爹、武豪干爹及書中提及的真實存在的湘西數以萬計的子弟兵,輾轉全國各地,鏖戰、血戰、死戰,用血肉之軀、忠誠之義、智慧之略,筑成了中華民族的鋼鐵長城。小說《爹》,在真實與虛構之中,也為湘西父輩樹立起了一座家國大義的豐碑。

而這座豐碑里,也包含著韭菜干娘的情深意長:馬桑樹下搭燈臺/寫封書信與郎帶/你一年不來我兩年等/你三年不來我五年挨/鑰匙不到鎖不開。

湘西男兒忠義,湘西女兒多情,彭學明在書中用許多筆墨刻畫了湘西父輩的群像,每個人或悲壯或美好的結局,或直白或劇烈的沖突,都是為了展現湘西人民在這段百年歷史中不可忽略、無法忽視的奉獻與力量。

彭學明說:“從明朝以來的‘東南戰功第一’,到天津抗擊八國聯軍,到嘉善阻擊戰,湘西的父輩總是挺身而出的,這種家國情懷、民族氣節,為我的作品增加了厚度、深度。”也是在創作與書寫中,彭學明為湘西的“誤讀”“誤解”不斷正名著。

“湘西結婚成親,新娘子是要哭嫁的。哭嫁是湘西沿襲千百年的習俗。”“一到秋天,湘西的山野到處都是盛開的茶花,那花雪白白的、明艷艷的,像無數的白鶴、白鷺停落在茶籽樹上。”“當苗歌在月色下的戰場上飄起來時,那湘西的山水也飄了起來,那阿妹的眉目深情也飄了起來。”“茶峒,是湘西與重慶、貴州一河之隔的重鎮。一個典型的土家族小鎮。”“咚咚奎既是湘西土家族的一種樂器,也是湘西土家族的一種曲牌。”

在《爹》這部小說里,彭學明用大量筆觸去描繪了湘西的地理風貌、民風民俗,可以說也是湘西的一部“風俗記”“地理編”。

彭學明說:“母親是生養我的母親。湘西大地是哺育我的母親。湘西是寫不盡、寫不完的,我只是在其中攫取了一點點光亮,展示給世人看。讓他們了解,真正的湘西是文化的湘西、魅力的湘西、神秘的湘西。”

在書的結尾,彭學明寫到:當我把一撮撮黃土壘在爹的墳頭,我頓時感到爹就是土,我就是泥,我這把爹身上掉下的泥,在遠走了幾十個年頭、繞過了無盡的山水后,終于回到了爹的土中。泥和土相融,兒和爹相親,愛和愛相成。這是他第一次,發自內心的,與爹和解了。

彭學明說:“《娘》是以小見大,展示娘對孩子的愛,和孩子不懂事的愛。那《爹》,就是想告訴讀者,一個人只有放下,才是與自己和解,才能裝得下別人,裝得下天下。父輩們在家國大義面前,選擇了犧牲自己,成全別人。也許只有真正經歷過戰場和生死的人,才能懂得這種付出與奉獻。爹在我心目中,不光是我個人的爹,也是湘西父輩集千千萬萬個父親于一體的形象總和。所以我也在嘗試去理解,去擁抱,去和解。也希望大家在與父母相處的過程中,學會理解,學會反省,學會懂得。”

泥與土,是最終彭學明理解的與爹的情感歸屬,也是他塑造的“爹”與湘西父輩與國與家的最終歸屬,泥離不開土,土融合了泥。在家國天下面前,湘西的命運總是與國家休戚與共、生死相依,唯有依靠一代又一代傳承與發揚“爹”與父輩的精神,才能凝聚更加強大的力量,去書寫更加美好的湘西和國家更加美好的未來。